Ein Datenleck hier, ein Betrugsfall dort – digitale Sicherheit gleicht oft einem löchrigen Schutzschild. Trotz Milliardeninvestitionen in Firewalls, Verschlüsselung und Authentifizierungssysteme bleibt eine zentrale Frage ungelöst: Wie lässt sich Vertrauen schaffen, ohne alles offenzulegen? Genau an diesem Punkt setzt eine Technologie an, die bisher vor allem in der Kryptografie bekannt war. Zero-Knowledge-Proofs, kurz ZKPs, ermöglichen den Beweis einer Wahrheit, ohne das zugrunde liegende Wissen preiszugeben. Was zunächst nach theoretischer Spielerei klingt, entwickelt sich gerade zu einer praktischen Lösung für eines der größten Probleme der digitalen Welt.

Vertraulichkeit neu gedacht: Warum Zero-Knowledge-Proofs echte Privatsphäre ermöglichen

Daten sind längst zur Währung geworden, mit der Menschen bezahlen, ohne es zu merken. Jeder Klick, jede Anmeldung, jede Online-Bestellung hinterlässt Spuren. In einer Welt, die Transparenz zum Standard erklärt hat, wächst der Wunsch nach mehr Kontrolle über die eigenen Informationen. Genau hier setzen Zero-Knowledge-Proofs an. Sie erlauben es, etwas zu bestätigen, ohne den zugrunde liegenden Beweis offenzulegen. Der Nachweis selbst wird zur Vertrauensbasis – nicht mehr die Offenlegung von Daten.

In der Finanzbranche zeigen sich die ersten praktischen Effekte. Kreditplattformen testen Verfahren, mit denen Nutzer ihre Zahlungsfähigkeit nachweisen können, ohne Kontoauszüge zu teilen. Auch im Blockchain-Bereich wächst das Interesse, da sich Transaktionen anonym, aber überprüfbar gestalten lassen. Selbst in digitalen Unterhaltungsformen, wie man es beispielsweise hier lesen kann, wird mit dieser Technik experimentiert. Ziel ist es, Zahlungen sicher und nachvollziehbar zu machen, ohne die Identität der Spielenden offenzulegen. Die Technologie beweist damit, dass Privatsphäre und Transparenz kein Widerspruch mehr sind.

Kryptografie in Bewegung: Wie Beweise ohne Wissen funktionieren

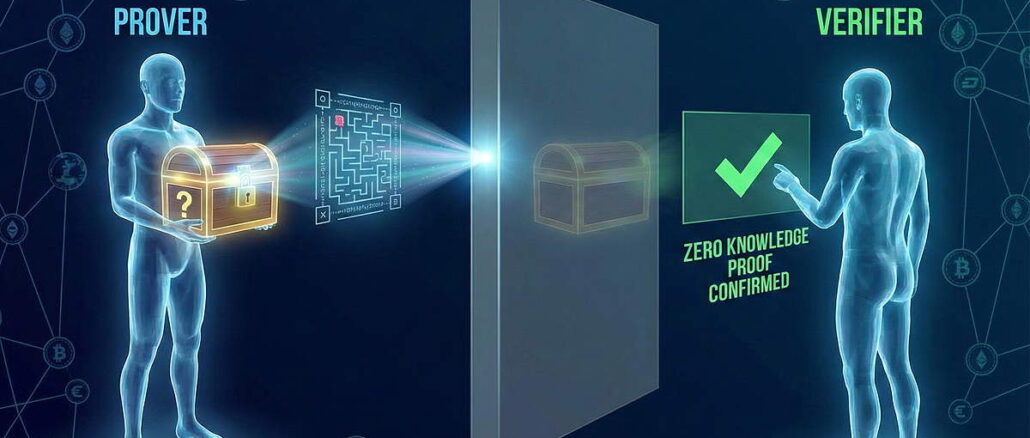

Das Konzept hinter Zero-Knowledge-Proofs ist älter, als viele vermuten. Schon in den 1980er-Jahren beschrieben Kryptografen Verfahren, mit denen sich Wissen beweisen lässt, ohne es preiszugeben. Praktisch umgesetzt wird das Prinzip heute so: Eine Partei, der sogenannte Prover, möchte einer anderen, dem Verifier, zeigen, dass sie eine bestimmte Information kennt. Statt diese direkt mitzuteilen, stellt der Verifier Fragen, die nur jemand beantworten kann, der das Wissen tatsächlich besitzt.

Das Ergebnis ist erstaunlich: Der Beweis gelingt, ohne dass ein Geheimnis verraten wird. Diese Logik verändert die Art, wie Vertrauen im digitalen Raum funktioniert. Während klassische Verschlüsselung Informationen lediglich verbirgt, beweisen Zero-Knowledge-Verfahren, dass sie korrekt sind. Damit entsteht ein völlig neues Verständnis von Sicherheit – weniger abhängig von zentralen Instanzen, dafür gestützt auf Berechenbarkeit und Nachvollziehbarkeit.

Mathematik trifft Wirklichkeit: Von SNARKs und STARKs

Was in der Theorie elegant klingt, ist technisch hochkomplex. Zwei Ansätze dominieren derzeit die Forschung: zk-SNARKs und zk-STARKs. Beide verfolgen das gleiche Ziel, unterscheiden sich aber in ihrer Architektur. zk-SNARKs – kurz für Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge – benötigen ein sogenanntes Trusted Setup. Dabei wird zu Beginn ein kryptografisches Fundament erzeugt, auf dem alle Beweise aufbauen. Das macht sie effizient, aber auch anfällig, wenn dieses Fundament je kompromittiert würde. zk-STARKs (Scalable Transparent Argument of Knowledge) umgehen dieses Problem. Sie nutzen öffentliche Zufallsquellen, gelten als transparenter und sind resistent gegenüber Quantenangriffen.

Forscherinnen und Forscher an der ETH Zürich und der Hebrew University of Jerusalem haben in ihren Arbeiten gezeigt, dass STARKs besonders bei großen Datenmengen gut skalieren. Ihr Nachteil liegt in der Größe der erzeugten Beweise, die deutlich mehr Speicher und Rechenleistung erfordern. Unternehmen wie StarkWare, Aztec Labs und zkSync investieren daher massiv in Hardwareoptimierungen. Ihr Ziel ist es, die Technologie für alltägliche Anwendungen nutzbar zu machen – von Identitätssystemen über digitale Zahlungen bis hin zu automatisierten Vertragsprüfungen.

Von der Theorie zur Anwendung: Wo Zero-Knowledge schon wirkt

Die interessantesten Entwicklungen spielen sich derzeit außerhalb der Forschung ab. Immer mehr Branchen testen die Technologie – meist im Stillen, aber mit wachsenden Erfolgen. Besonders in der Finanzwelt wird deutlich, wie tiefgreifend sich ZKPs auswirken könnten. Banken und Fintechs prüfen Systeme, in denen Kunden nicht mehr ihre Kontodaten teilen müssen, sondern nur noch beweisen, dass bestimmte Kriterien erfüllt sind. Das beschleunigt Prozesse, schützt sensible Daten und stärkt das Vertrauen in digitale Plattformen.

In den USA arbeitet das Fintech Espresso Systems an Bezahlprotokollen, die Transaktionen verschlüsselt abwickeln, ohne Beträge oder Identitäten offenzulegen. In Deutschland forscht die Telekom an digitalen Identitätslösungen, bei denen Bürger ihre Legitimation sicher, aber datensparsam nachweisen können. Und in der Medizin entstehen Projekte, bei denen Patienten Testergebnisse verschlüsselt weitergeben, ohne Details preiszugeben. Selbst Regierungen, etwa in Estland und Südkorea, erproben digitale Verwaltungssysteme auf Basis von ZKPs. Sie zeigen, dass Datenschutz nicht Bürokratie bedeutet, sondern Vertrauen in technischer Form.

Ein Blick nach vorn: Von Lieferketten bis Klimadaten

Auch in der Industrie und Energiewirtschaft gewinnt das Thema an Gewicht. Logistikunternehmen setzen Zero-Knowledge-Proofs ein, um Lieferketten transparent zu machen, ohne Betriebsgeheimnisse offenzulegen. Ein Hersteller kann so belegen, dass seine Zulieferer nachhaltige Standards einhalten, ohne vertrauliche Produktionsdaten preiszugeben. In der Energiebranche werden die Verfahren genutzt, um CO₂-Bilanzen zu prüfen und Compliance-Nachweise zu erbringen, ohne sensible Betriebsdaten offenzulegen.

Internationale Organisationen wie das World Wide Web Consortium (W3C) und die ISO arbeiten derzeit an Standards, um sicherzustellen, dass Beweise unterschiedlicher Anbieter miteinander kompatibel sind. Ohne diese Normen bliebe der Einsatz fragmentiert. Fachleute sehen in dieser Standardisierung den entscheidenden Schritt, um Zero-Knowledge-Proofs in globale Infrastrukturen zu integrieren – vom Finanzsektor bis zur Energiewende.

Zwischen Vision und Alltag: Wann Zero-Knowledge wirklich ankommt

Trotz aller Fortschritte steht die Technologie noch am Anfang. Zero-Knowledge-Proofs sind komplex, ressourcenintensiv und für viele Unternehmen schwer umzusetzen. Doch genau hier setzt eine neue Bewegung an. Start-ups und Open-Source-Communities entwickeln Tools, die den Einstieg erleichtern und den Rechenaufwand senken sollen.

Ein Beispiel dafür ist das Mina Protocol, das seine Blockchain auf wenige Kilobytes reduziert und so selbst auf Mobilgeräten läuft. Möglich wird das durch Zero-Knowledge-Beweise, die Transaktionen verifizieren, ohne riesige Datenmengen zu speichern. Auch zkRollups verfolgen diesen Ansatz: Sie bündeln tausende Transaktionen zu einem einzigen Beweis, der dann geprüft wird. Damit wird die Technologie nicht nur schneller, sondern auch skalierbarer.

Regulierungsbehörden beobachten diese Entwicklungen zunehmend aufmerksam und mit gemischten Gefühlen. Viele von ihnen tun sich schwer damit, Beweise anzuerkennen, deren Inhalt sie nicht vollständig nachvollziehen oder überprüfen können. Fachleute sprechen von einem tiefgreifenden Paradigmenwechsel: Vertrauen beruht künftig nicht mehr auf Kontrolle, sondern auf mathematischer Berechnung und überprüfbarer Logik. Ob Institutionen bereit sind, diesen Schritt konsequent zu gehen, wird darüber entscheiden, wie schnell Zero-Knowledge-Proofs den Sprung aus der Forschung in unseren digitalen Alltag tatsächlich schaffen.